(图片来源于网络)

上周陪妈妈收拾老房子,翻出一本她小时候的相册。照片都泛黄了,边角卷曲,有几张还粘在一起,轻轻一碰就怕碎掉。妈妈心疼得不行,嘟囔着:“这可怎么办啊,再放几年怕是要化成灰了...” 那一刻,我突然想到去年在省博看到的“镇馆之宝”长信宫灯,那盏两千多年前的西汉铜灯,历经沧桑却依然璀璨夺目。我忍不住好奇:这些穿越千年的国宝,是怎么抵抗住时间的侵蚀,把最美的样子留到今天的?后来才知道,这背后藏着的秘密武器,竟然是我课本上那些看似枯燥的化学方程式!

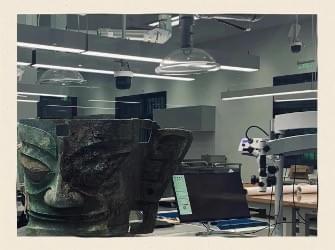

青铜器的“急救室”:除锈与防病

那些威风凛凛的青铜剑、青铜鼎,时间久了也会“生病”。最可怕的是一种叫“粉状锈”的“传染病”(学名碱式氯化铜)。它像青铜器上的“毒瘤”,不仅难看,还会不断扩散,把好好的青铜腐蚀得千疮百孔,甚至彻底毁掉一件国宝!

化学怎么“治”?

第一,“离子交换”大法。修复师会把生病的青铜器泡在一种特殊的“药水”里(比如倍半碳酸钠溶液)。这药水能悄悄地把有害的氯离子 (Cl⁻) “换”出来,留下无害的碳酸根离子 (CO₃²⁻),从根儿上消灭病灶,就像做了一场深层的“化学SPA”。

第二,穿上“隐形防护服”。治好了病,还得防复发。这时候就该缓蚀剂出场了,比如常用的苯并三氮唑 (BTA)。它像一层超级薄的“分子铠甲”,紧紧吸附在青铜表面,把空气和水分这些“腐蚀帮凶”牢牢挡在外面,让青铜器保持“青春”。

“中华第一灯”长信宫灯:从零件散落到重现辉煌

(图片来源于网络)

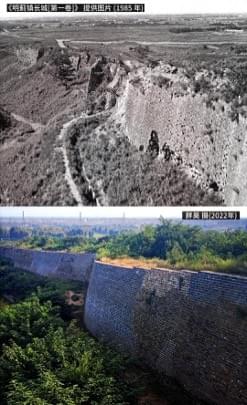

石头长城与石窟的“骨骼卫士”

咱们引以为豪的长城、精美的石窟佛像,天天暴露在外,最大的敌人之一就是酸雨。空气里的二氧化硫 (SO₂)、氮氧化物 (NOx) 遇到雨水,就变成了硫酸、硝酸,像“慢性毒药”一样,慢慢把坚硬的石头表面“泡”酥、剥落。

化学怎么“防”?

第一,涂上“智能防护霜”。 科学家们发明了像有机硅树脂这样的保护材料。把它们涂在石头表面,能像“智能防晒霜”一样,深深渗透进石头的微小毛孔里,形成一层既坚韧又能“呼吸”的保护膜。酸雨来了?挡住!水汽想进去搞破坏?没门!但石头本身的水汽又能透出来,避免内部出问题。

第二,“纳米骨科”接骨术。石头裂开了怎么办?直接灌水泥可不行,太粗糙。现在有高科技的“纳米修复液”(比如含氢氧化钙纳米颗粒的分散液)。这些纳米级的“小医生”能钻进头发丝儿那么细的裂缝里,在里面慢慢“生长”,重新结晶变成坚固的碳酸钙 (CaCO₃),把裂缝牢牢“焊”起来,而且几乎看不出来修补痕迹!

(图片来源于网络)

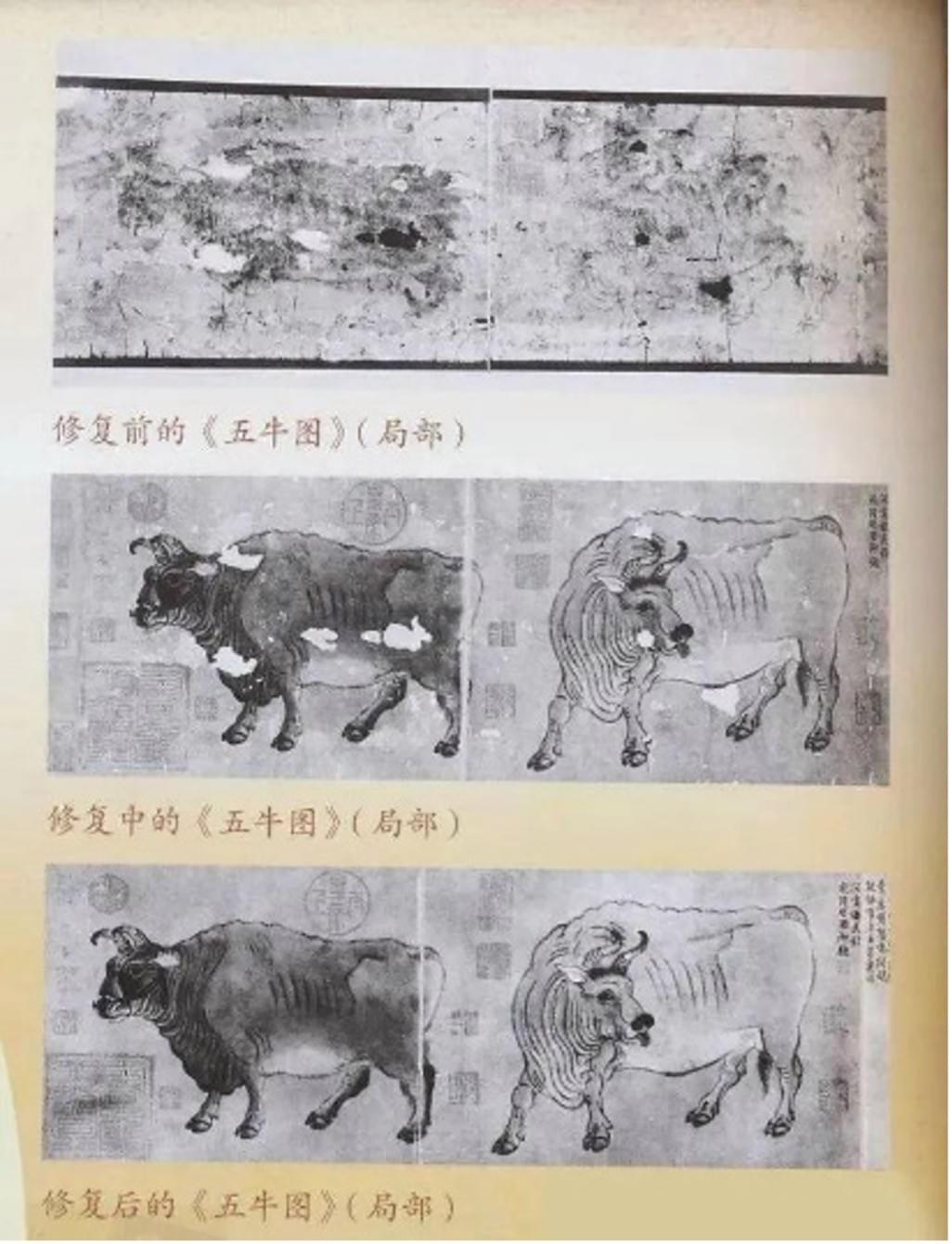

脆弱纸张丝绸的“延寿秘方”

泛黄发脆的古籍字画、一碰就可能碎掉的古代丝绸,它们最大的敌人是酸。纸张制作过程中残留的酸性物质,或者空气中的污染物,会让纸张里的纤维素“断链”,变得像薯片一样脆。

化学怎么“救”?

第一,“酸碱中和”大保健。修复师会给古籍“洗澡”或者“喷雾”,用的可不是普通水,而是温和的碱性溶液,比如氢氧化钙Ca(OH)₂ 或者效果更持久的碳酸氢镁Mg(HCO₃)₂。它们能精准地中和掉纸张里的有害酸,同时留下一点碱性“储备”(脱酸缓冲剂),相当于给古籍吃了“钙片”,让它们重新变得柔韧。

第二,注入“分子强心针”。对于那些已经脆弱不堪的纸张或丝绸,就需要高分子材料来加固了。像明胶(对,就是做果冻那个)、或者特制的纤维素醚,它们溶解后能变成“分子胶水”或“隐形丝网”,悄无声息地渗透进纸张或丝绸的纤维之间,把它们牢牢“绑”在一起,赋予它们新的支撑力,恢复“元气”,还不会改变文物的原

《五牛图》:从伤痕累累到焕然一新

(图片来源于网络)

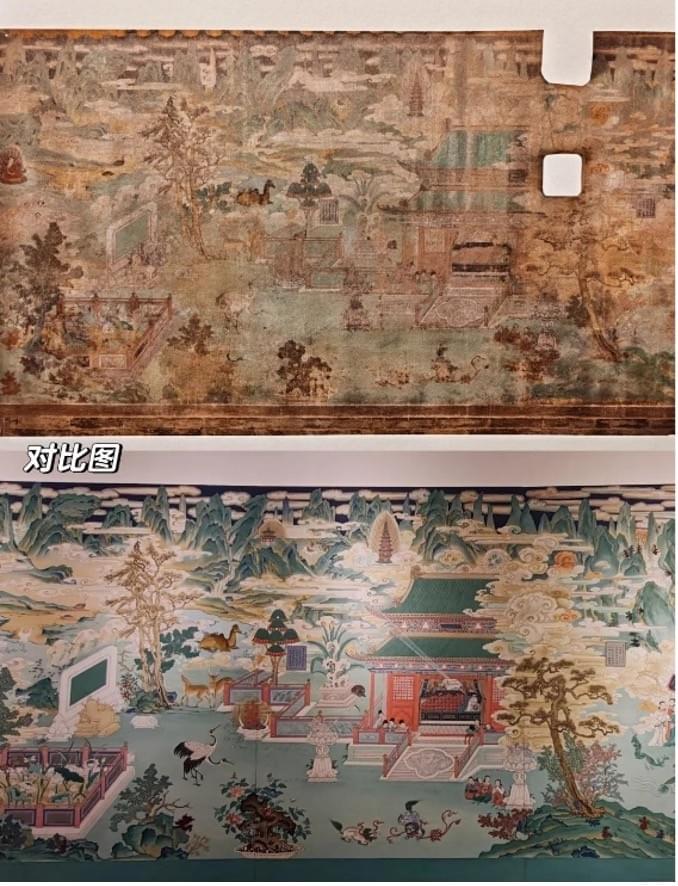

壁画陶俑色彩的“定妆术”

敦煌壁画上绚丽的色彩、兵马俑身上的彩绘,为什么有的会剥落?一个重要原因是颜料层和底下灰泥层之间的“粘合剂”老化了,粘不住了。

化学怎么“定”?

第一,“分子级胶水”来帮忙。修复师需要一种超级温和又强力的粘合剂,把松动的颜料颗粒重新“粘”回去。像丙烯酸树脂 Paraloid B72 就是常用的“分子级502”。它透明无色,粘得牢,又不会对文物本身造成伤害或留下痕迹。

第二,“智能果冻”吸尘器。文物表面的油烟、霉斑、甚至以前不当修复留下的痕迹,怎么安全去除?不能用水冲!化学家发明了神奇的“智能清洁凝胶”。这种像果冻一样的物质,只对特定的脏东西“感兴趣”(比如通过螯合作用精准抓住金属离子污渍),把它们包裹住带走,而底下的脆弱颜料则毫发无伤,简直是“长了眼睛”的清洁工!

《瞿昙之光》壁画修复前后对比

(图片来自于网络)

行动起来!你的“化学超能力”初体验

1.课本知识“活”起来。下次化学课上学到酸碱中和、氧化还原、配位化合物(络合物)、高分子这些内容时,想想它们在博物馆里的“英雄事迹”!知识瞬间变得有温度、有使命感了。

2.守护身边的“小历史”。家里的老照片、爷爷的旧书、奶奶的银首饰…避免让它们被阳光直射(褪色)、放在潮湿环境(发霉长斑)、别直接用手摸(汗液里的盐分会腐蚀金属,油脂会污染纸张照片)。这些小习惯,就是最基本的“化学保护”——控制环境因素!

3.安全小实验“初体验”: (务必在老师或家长指导下!)

用 pH试纸测测雨水、自来水、纯净水、甚至可乐的酸碱性,理解什么是酸雨。

观察铁钉分别放在干燥、潮湿、盐水里的生锈速度,理解金属腐蚀需要什么条件。

试试用稀释的柠檬酸(弱酸),小心擦洗一枚旧硬币上的轻微锈迹(先拿不值钱的硬币试!严格控制浓度和时间),体验一下温和化学清洁的魅力。

4.博物馆里的“新视角”: 下次逛博物馆,别光看文物有多美多震撼。留意一下展板说明或者导览器里,有没有提到“保护修复技术”、“材质科学分析”、“展柜恒温恒湿”这些信息?你会发现一个隐藏的、充满化学智慧的“后台世界”。

5.兴趣小组“集结号”: 如果对化学和文物都感兴趣,不妨拉上几个同学,跟老师聊聊能不能在学校成立一个“文物科技保护兴趣小组”?一起学习,一起探索!

结语

看着老相册里那些脆弱泛黄的照片,再想想博物馆里历经千年风雨依然光彩照人的国宝,我忽然觉得,化学课本上那些符号和公式,不再只是考试的重点,它们更像是穿越时空的“修复术”和“保鲜剂”。

运动场上的冲刺让人热血沸腾,实验室里的探索同样激动人心。当化学家们用烧杯和滴管,一点点抚平文物身上的千年伤痕,让文明的印记得以延续——这份守护时光的力量,难道不酷吗?学好化学,你也能成为国宝背后的“守护者”之